佛壇

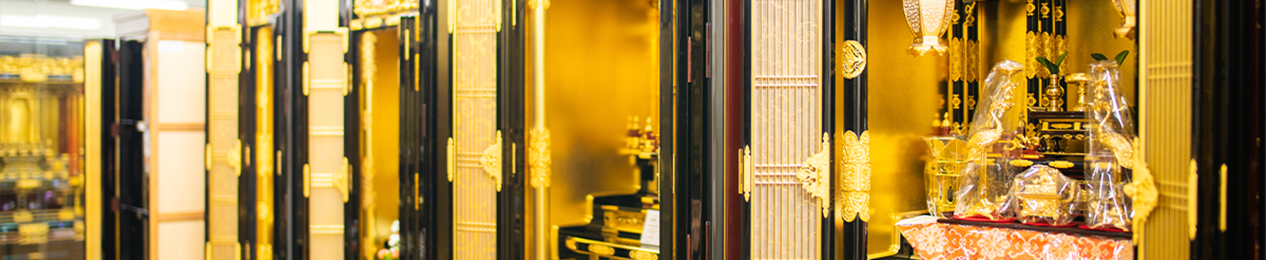

金佛壇

塗り佛壇とも言い、江戸時代から作られだしたもので、その形は現在でもあまり変わっていません。生産される産地ごとに型に特徴があります。

木地を塗り金箔を押し、彫刻や金具で飾ります。数十の工程を踏んで製作される豪華なものです。

宗派によっては、ほぼ形が定まっているものがあります。(浄土真宗など)。修繕することによって美しく長持ちさせることができます。

唐木佛壇

中国、インド、東南アジアに産する紫檀、黒檀などの丈夫で美しい木材を佛壇に使用したもので、明治末期から作りはじめられました。

最近は欅など国内産の木材も使われています。取扱が楽なので、一般的によく使われています。宗派による形の区別はありません。

リビング佛壇

現在のライフスタイルにも馴染むような新しいデザインのお佛壇です。省スペースの小型サイズのものもあり、仏間や和室のない住宅にも最適です。

使用している素材も、種類が多く価格も幅が広いです。宗派は問いません。

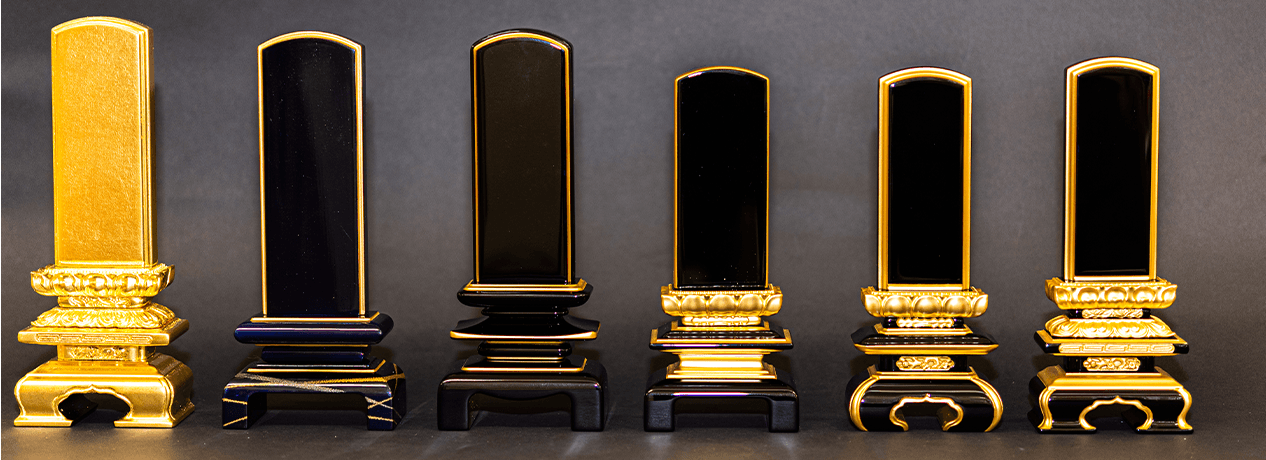

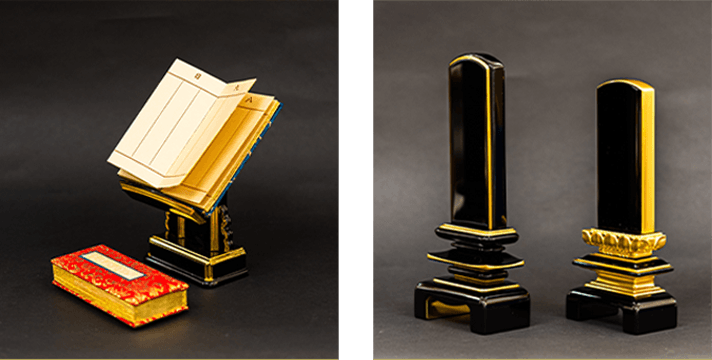

位牌

ほとんどの宗派は忌明けまでにお位牌を用意しますが、浄土真宗本願寺派(西)、真宗大谷(東)などでは、お位牌の代わりに過去帳または法名軸を基本的に用います。

すでにご先祖さまのお位牌がある場合、一般的にはご先祖様のものと同程度の大きさにするか小さくし、形もそろえることが多いです。

ご来店の際は、事前に自宅にあるお位牌の大きさや新しく彫る戒名の文字などをご確認の上、お越していただくとスムーズに進められます。